私たち、経営者の破産問題について知っておく必要がある事柄を一般論と私の実体験を元に整理してみました。

目次

- 引っ越しの必要性

- 車をそのまま乗り続ける方法

- 債権者の催促について

- 債権者集会の概要

- 管財人からの追求について

- 個人事業や事業継承

- 仕事の継続

- 年金の受給

- 生活保護の受給

- 家族の財産保護

- 破産情報の露見

- 従業員への対応

- 破産後の役員就任

- 代表者のみの破産

- 店舗や倉庫の処理

- 会社財産の使用

- 代表者の破産

引っ越しの必要性

一番重要な住居問題です。

廃業する場合、破産(倒産)と清算の二つの方法があります。会社が破産する場合でも、社長が必ずしも引っ越しをしなければならないわけではありません。個人再生やリースバック、再売買の予約付き任意売却などで、自宅に住み続ける選択肢もあります。

私の場合はもちろ法人の倒産と、個人の破産の同時管財事件でしたので、否応なく持ち家を任意売却、若しくは競売にかける選択肢しかありませんでした。一方で、賃貸物件やご自宅が奥様や家族名義の住居の場合は問題なく住み続けられます。

車をそのまま乗り続ける方法

車の所有形態によって対応が異なります。会社名義の車は原則として現金化されますが、個人名義の場合、ローン残高や車の価値に応じて自由財産として残せる可能性があります。

私の会社は社用車が5台あり、1台は会社所有、残りは全てローンで購入していた為にローン会社が引き上げていきました。会社所有の車両は売却され、現金化。

破産財団に組み込まれる事となります。

債権者の催促について

弁護士に依頼し、受任通知を債権者に送付することで、一般的な貸金業者や債権回収業者からの催促は止まります。ただし、個人の債権者や闇金の場合は、催促が続くこともありますが、申立人弁護士に一任するようにして下さい。

私の場合は破産の決意をしてから、翌日に顧問弁護士に依頼し即日受任して頂きましたが、準備をするまで10日間の整理期間が必要でした。つまり、受任通知が債権者の元に届くまでの10日間は催促が続きましたが、受任通知が債権者に届くと、催促は一切なくなりました。

債権者集会の概要

債権者集会は、管財人が財産の状況を報告し、裁判官、債権者、破産申立人が出席します。通常、3ヶ月に1回程度開催され、財産の換価・配当が終わるまで続きます。私は現在2回目の債権者集会が終わりましたが、不動産の売却が進んでいないので、3ヶ月後にまた債権者集会があります。

管財人からの追求について

管財人は財産の調査・換価・配当を担当します。不透明な取引があれば、説明や資料の提出を求められることがあります。不当な財産流出があった場合、その返還を求められることもあります。たとえば、偏頗返済(特定の債権者に返済してしまう行為)がないかとか、破産申立て直前に財産を隠してしまうなどはNGです。絶対に明るみになります。

個人事業や事業継承

法人が破産した場合、その法人格は消滅しますが、新会社を設立し、他の親族を代表者にすることは可能です。ただし、契約関係の引き継ぎや資産の譲渡には注意が必要です。私の顧問先で実際にあった話ですが、父親が経営をしていた会社が倒産、破産をせずに会社を休眠させ、息子さんが別法人を設立し事業を引き継いだのですが、別法人に信用保証協会からの保証は得られなかった、つまり協会付き融資が受けれないという事になった会社があります。

事業継承をしたい場合は、旧会社は確実に破産をさせるべきでしょう。

仕事の継続

破産後も仕事を続けることは可能です。ただし、破産手続き中は一部の職業や資格に制限がかかります。

破産手続き中にできない仕事は以下の通り

- 貸金業(貸金業法6条1項2号)

- 教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条3項1号、第9条1項1号)

- 行政書士(行政書士法第2条の2 2号)

- 銀行の取締役・執行役・監査役(銀行法第7条の2 2項2号)

- 警備員(警備業法14条1項、3条1号)

- 建築士(建築業法8条1号)

- 公安審査委員会の委員長および委員(公安審査委員会設置法7条1号、第8条)

- 公証人(公証人法14条2号)

- 公正取引委員会の委員長および委員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律31条1号)

- 公認会計士(公認会計士法4条4号)

- 国家公安委員会の委員(警察法7条4項1号)

- 質屋(質屋営業法3条1項6号)

- 司法書士(司法書士法5条3号)

- 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)

- 商工会議所の会員(商工会議所法15条2項2号)

- 信用金庫等の役員(信用金庫法17条1項3号)

- 生命保険募集人(保険業法279条1項1号、307条1項1号)

- 税理士(税理士法4条2号)

- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)

- 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)

- 日本銀行の役員(理事を除く)(日本銀行法25条1項1号)

- 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)

- 弁護士(弁護士法7条4号)

- 弁理士(弁理士法8条10号)

- 旅行業の登録(旅行業法6条1項6号、26条1項3号)

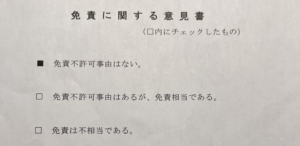

免責を受けると復権しこれらの職業に従事できます。

よく混同されていますが、破産したことが理由で再度取締役に就任できないといわれていますが、実際はそんなことはなく、破産申立てが取締役の欠格事由には該当しません。

私は経営者として再起しています。

年金の受給

破産後も年金を受給することは可能です。新得財産として自由に使うことができます。

生活保護の受給

破産手続き後も生活保護を受けることは可能です。生活保護の受給要件を満たしていれば、破産手続きの影響はありません。

家族の財産保護

ご家族が保証人でない限り、家族の財産が取られることはありません。無断で締結された保証契約は無効です。

要注意なのが、奥様やご家族が無職だった場合は管財人によっては訴求されるかもしれません。

破産情報の露見

破産情報が第三者に知られる可能性は低いですが、登記簿謄本や官報、身分証明書などで知られることがあります。

従業員への対応

従業員は解雇する必要があります。解雇のタイミングや方法については弁護士と相談してください。未払い賃金は労働者福祉機構の賃金立替払い制度を利用できます。私の場合は申立人弁護士がすべて対応してくれました。

破産後の役員就任

破産手続きが終了すれば、会社役員になることは可能です。破産手続き中は制限がありますが、手続き終了後には問題ありません。私の場合は、自己破産申請中の旨を法務局に相談し、問題ないとの事でしたので再び起業しました。

もちろん、管財人の弁護士の方にも相談し、『資本金の原資が、破産手続き前の財産ではない事が条件ですよ。

との事で、OKです。

参考までに、取締役に就任できない者を以下に列挙します

- 法人

- 成年被後見人、被保佐人など

- 会社法、中間法人法、証券取引法、破産法、民事再生法、会社更生法などの違反者

- 当該会社または、その親会社の監査役、会計参与、会計監査人

- 委員会設置会社である場合の使用人

- 株式譲渡制限会社が定款で定めた場合(株主のなかから取締役を選任する旨)の非株主

つまり、『自己破産』と『取締役就任』は全く別の議論ということになります。

代表者のみの破産

これはやめた方がいいです。

中には引き受けてくれる弁護士さんはいるかもしれませんが、色々な債権者に迷惑がかかります。

店舗や倉庫の処理

店舗やオフィス、倉庫がある場合、賃借契約に基づいて原状回復義務を履行する必要があります。破産申した後は全て管財人の管理下に置かれ、代表者であるあなたも許可なく立ち入ることができなくなります。

会社財産の使用

会社の財産は代表者個人の財産と明確に区別されるべきです。たとえば、コーポレートカードも誤って使用してしまった場合もダメです。

私の場合は代理人に全てのカードを渡しました。

代表者の破産

会社が破産しても、代表者が必ず破産しなければならないわけではありません。しかし、会社の債務に個人保証が含まれている場合が殆どでしょう。1000万円程度の保証なら個人再生や任意整理の手続きを検討する必要がありますが、

私のように数億円となると、ほとんどの方が自己破産を選択せざるを得ないのではないでしょうか。

みなさまの整理がつきやすように倒産についてのお作法をまとめてみました。

ひさはち

コメント