このサイトのは倒産とか、破産とかネガティブワードのオンパレードですが、たまには視点を変えたトピック。

なんで日本はスタートアップが、少ないか。です。

私の私見ですけどね。

なんで起業が多くないとダメなのか。

古い言葉ですが、昭和生まれのわたしは『いい大学』『いい会社』『安定した給料』と言う呪縛のようなワードを聴きながら育ってきた世代。今はそんな事ないのかな?

スタートアップつまり、『起業』が少ないとどうなるか?

1. イノベーションの停滞

スタートアップは新しいアイデアや技術を市場に導入する原動力で、スタートアップが少ないって事は、

- 技術革新の減少:新しい製品やサービスの開発が減り、技術の進歩が停滞します。

- 競争力の低下:国際市場での競争力が低下して、他国にも負けちゃう。(昨今の円弱の要因の一つですわね)

2. 経済成長の鈍化

スタートアップは経済成長のエンジンとなるわけです。

- 雇用創出:スタートアップは新しい雇用機会を創出し、失業率の低下に寄与します。スタートアップが少ないと、雇用の機会がなくなります。

- 経済活動の活性化:起業するってことは、新しいビジネスが生まれるわけで、関連する産業やサービスも活性化します。これが経済全体のダイナミズムを維持する重要な要素。

3. 社会的な影響

スタートアップの減少は社会全体にも影響を及ぼす。

- リスクテイク文化の欠如:スタートアップの減少はリスクを取るマインドを弱め、挑戦する意欲が低下します。これにより、社会全体が保守的になり、成長の機会をがなくなってしまう。

- 若者の流出:起業の機会が少ない国では、野心的な若者が起業環境の整った他国へ移住する傾向が強まり、人的資源の流出を招きます。アメリカのサンフランシスコや、お隣の国、中国の深圳なんてすごいですよ。優秀なひとが世界中から集まってきて、そこには莫大な投資マネーが集まっています。

私はどちらも出張で行ったことがありますが、深圳のイノベーションは凄まじいです。

要約すると、スタートアップが減ると、イノベーションが起きなくなり、経済成長が鈍化し、優秀な若者が海外に流失するわけです。

なんで日本でスタートアップが少ないか考えてみました。

- 資金調達の難しさ:

- 日本では、特に初期段階のスタートアップに対するベンチャーキャピタルやエンジェル投資家の数が少なく、資金調達が難しい状況です。私も体験した事ですが、特に個人投資家の金融リテラシーが低い方が多いですし、金融機関のリスク回避姿勢も影響していると思います。

金融機関のリスク回避=連帯保証ですよ。

数千万円ならまだしも、億を超えたら個人で返せるわけがない。だから自己破産するわけですが、金融機関も返せるはずのない個人保証をつけるくらいなら、金利をあげればいいのに。

- 日本では、特に初期段階のスタートアップに対するベンチャーキャピタルやエンジェル投資家の数が少なく、資金調達が難しい状況です。私も体験した事ですが、特に個人投資家の金融リテラシーが低い方が多いですし、金融機関のリスク回避姿勢も影響していると思います。

- 起業文化の不足:

- 日本では起業に対する社会的なサポートや理解が少ないので、安定した大企業への就職が重視される傾向があります。これにより、リスクを取って起業する意欲が低下します。

- 日本では起業に対する社会的なサポートや理解が少ないので、安定した大企業への就職が重視される傾向があります。これにより、リスクを取って起業する意欲が低下します。

- 規制の多さ:

- 日本のビジネス環境は規制が多く、新しいビジネスモデルやイノベーションを実現する上で障壁となることが多いです。特に既存の産業構造に守られた業界では、新規参入が難しい場合があります。例えば、おなじみのUberなんかそうですよね。本家アメリカではタクシーよりUberの方が多いですから。便利だし。

既得権益=衰退だと思っています。

- 日本のビジネス環境は規制が多く、新しいビジネスモデルやイノベーションを実現する上で障壁となることが多いです。特に既存の産業構造に守られた業界では、新規参入が難しい場合があります。例えば、おなじみのUberなんかそうですよね。本家アメリカではタクシーよりUberの方が多いですから。便利だし。

- 教育システム:

- 日本の教育システムは、創造性や独自性を育むよりも、画一的な知識習得や試験の成績を重視する傾向があります。これにより、起業家精神や革新的な思考が育ちにくい環境になっちゃってます。高校の先生が、『君は成績がいいからもっといい大学に行った方がいい、そしたらいい会社にはいれる』

これです。そもそも、そのいい会社、何十年か前は、零細企業だったんですけどね。

- 日本の教育システムは、創造性や独自性を育むよりも、画一的な知識習得や試験の成績を重視する傾向があります。これにより、起業家精神や革新的な思考が育ちにくい環境になっちゃってます。高校の先生が、『君は成績がいいからもっといい大学に行った方がいい、そしたらいい会社にはいれる』

- 失敗に対する厳しい目:

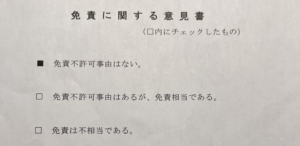

- 日本社会では、ビジネスの失敗に対するネガティブな評価が強く、再チャレンジが難しいと感じる人が多いです。だから失敗を恐れて起業を躊躇する傾向が強いです。ダメ人間呼ばわりですからね。倒産すると。

イノベーション大好きアメリカはどうか。

日本とアメリカで事業に失敗した際の対応や社会的な違いがあります。

1. 社会的な反応とレッテル

日本:

- 失敗に対する社会的なレッテルが強く、「失敗=ダメな人」という考え方が根強いです。

- 失敗した起業家は社会的な信用を失い、再挑戦が難しい。

- 周囲の目や批判が厳しく、心理的なプレッシャーが大きいです。

アメリカ:

- 失敗は学びの機会として捉えられることが多く、「失敗は成功の母」と言われる文化があります。

- 失敗した起業家でも、経験を活かして再挑戦することが奨励され、再度の資金調達も比較的容易です。

- 失敗に対する社会的な寛容さがあり、失敗は成長とイノベーションの一部と見なされます。

失敗した社長をダメ人間と揶揄するのは往々にして普通のサラリーマンの方々。でもよく考えてみてください。会社を起こし、5年、10年と成長させてきた我々起業家や経営者って「なんでもできる人、スーパーマルチ人間」なわけです。営業、マーケティング、財務、会計、労務、そして経営を全て1人でできてしまう人材な訳です。そんな人材がダメ人間な訳がないのに。

2. 法的手続きと再起の仕組み

日本:

- 破産手続きは比較的複雑というかとんでもなく大変で、破産後の再起は難しい場合が多い。

- 破産者に対する社会的な偏見が強く、信用回復が困難です。

アメリカ:

- 破産法(チャプター11など)は企業が再建するための手続きを整備しており、再起のための支援が充実してる。

- 破産後も企業や個人が再挑戦できる環境が整っています。

3. 文化的な違い

日本:

- 安定志向が強く、リスクを避ける傾向があります。

- 社会的な同調圧力が強く、失敗すると孤立しやすいです。

アメリカ:

- チャレンジ精神が尊重され、リスクを取ることが評価されます。

- 失敗を乗り越えるストーリーがポジティブに捉えられ、成功者としての再出発がしやすい。

4. 教育と支援体制

日本:

- 教育システムが画一的で、創造性や独立心を育てることが少ないです。

- 起業家に対する支援体制が不足しており、情報やリソースが限られています。

アメリカ:

- 教育システムは多様で、起業家精神や創造性を育むプログラムが多くあります。

- スタートアップエコシステムが整備されており、アクセラレーターやインキュベーター、メンターシッププログラムが充実しています。

どうですかこの違い。日本では事業の失敗が大きな障壁となることが多いのに対し、アメリカでは失敗が成長と成功へのステップと見なされる傾向が強いわけです。

ちなみに、アメリカでは自宅や、車などは生活必需品なので、取り上げられる事はないのです。

日本では、『破産者するんだから、持ち家からでていってねー』

残りの住宅ローン、ちゃんと払うからいいじゃん。と言うのが本音です。

アメリカのGAFAM、中国のBAT。

アメリカのテクノロジー業界を代表するGAFA(Google、Apple、Facebook(現在はMeta)、Amazon)は、現代のデジタルエコシステムにおいて影響力を持っています。これらの企業は、イノベーションと急成長を象徴する存在であり、世界中の産業に大きな影響を与えています。

一方、中国にも同様にテクノロジー企業が存在し、BAT(Baidu、Alibaba、Tencent)がその代表例です。これらの企業もまた、急成長を遂げ、世界市場での競争力を持っています。さらに、新興企業としてByteDance(TikTokの運営会社)やXiaomiなども台頭しており、イノベーションの波を次々と巻き起こしています。

日本のテクノロジー企業の現状

対照的に、日本のテクノロジー業界は長い歴史を持つ企業が多いのが特徴です。例えば、Sony、Panasonic、Toyota、NTTなどは数十年にわたり世界をリードしてきましたが、これらの企業は堅実な技術力と信頼性を誇り、グローバル市場でも高い評価を得ています。

しかし、新しいスタートアップ企業の数は少なく、GAFAMやBATのようなユニコーン企業が次々と誕生する環境とは対照的じゃないですか?

日本に、テスラや、BYDのような『電気自動車しかないぜ!』って自動車会社ないですから。

日本企業はどうか。

海外経験のある創業者たち

1. Mercari(メルカリ)

- 創業者:山田進太郎

- 会社概要:日本初のユニコーン企業で、フリマアプリを提供。国内外での利用者数を増やし続けており、C2C(消費者間取引)市場で大きな存在感を持つ。

- 留学経験:直接の留学経験はありませんが、シリコンバレーでの勤務経験があります。

2. Preferred Networks(プリファード・ネットワークス)

- 創業者:西川徹

- 会社概要:AIとディープラーニング技術を開発しており、特に自動運転や医療分野で注目。技術力の高さから、世界的な企業に成長するポテンシャルを持つ。

- 留学経験:カルフォルニア大学バークレー校で研究経験があります。

3. SmartNews(スマートニュース)

- 創業者:鈴木健、浜本階生

- 会社概要:ニュースアグリゲーションアプリを提供し、日本国内外で人気。グローバル展開に成功すれば、情報プラットフォームとしての地位を確立できる。

- 留学経験:

- 鈴木健:MITメディアラボで研究員として活動。

- 浜本階生:カリフォルニア工科大学で研究経験があります。

4. freee(フリー)

- 創業者:佐々木大輔

- 会社概要:クラウド会計ソフトを提供し、中小企業向けの経理・人事ソリューション市場で急成長。

- 留学経験:スタンフォード大学ビジネススクールでMBAを取得。

5. Money Forward(マネーフォワード)

- 創業者:辻庸介

- 会社概要:パーソナルファイナンスとクラウド会計ソフトを提供。個人および企業の資産管理をサポートし、フィンテック分野での成長が期待される。

- 留学経験:スタンフォード大学で経営学修士(MBA)を取得。

6. Raksul(ラクスル)

- 創業者:松本恭攝

- 会社概要:印刷・広告・物流のオンラインマーケットプレイスを提供。B2B市場で急速に成長し、効率化とデジタル化を進める企業として期待される。

- 留学経験:スタンフォード大学でMBAを取得。

7. Tier IV

- 創業者:加藤真平

- 会社概要:自動運転技術を開発し、オープンソースの自動運転プラットフォーム「Autoware」を提供。自動車産業の未来を担う存在。

- 留学経験:カリフォルニア大学サンタクルーズ校で研究員として活動。

8. LINE

- 創業者:出澤剛(出澤氏が主にCEOとして活躍)

- 会社概要:メッセージングアプリを基盤に、多様なサービスを提供するプラットフォーム。アジア市場での影響力を拡大し、さらなる成長が期待される。

- 留学経験:留学経験に関する具体的な情報は見つかりませんが、グローバルな視点を持つ企業です。

要約すると。

日本の代表的なスタートアップの創業者たちは、留学経験や海外での勤務経験を持っていて、特にアメリカの大学やシリコンバレーでの経験が、彼らのビジネス感覚や技術に対する理解に大きな影響を与えているんではないか。この経験が、新しいアイデアやグローバルな視野を持つことにつながり、成功に繋がっているのではないかなと。メルカリはアメリカでもサービスの展開をしています。

それから、私はfreee会計の愛用者です笑

ちなみに私が好きなスタートアップ企業はPIVOT株式会社

事業内容

PIVOTは「ビジネス」と「学び」に特化した映像コンテンツを提供していて、ビジネスパーソンや起業家に向けた情報を発信しています。特に20代から40代の次世代リーダーに価値のあるコンテンツを提供することを目指しています (Startup Hub Tokyo)。

とにかく、面白い。作業しているときや、移動中に気になるトピックいつもインプットしています。

代表取締役 佐々木紀彦の背景

佐々木紀彦氏は慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、東洋経済新報社に入社。その後、スタンフォード大学大学院で修士号を取得し、東洋経済オンラインの編集長やNewsPicksの創刊編集長を務めました。2021年にPIVOT株式会社を創業し、経済コンテンツサービスを提供する企業として成長を続けています (Startup Hub Tokyo)。

資金調達

PIVOTは設立以来、シードラウンドで3億円、シリーズAラウンドで約13億円の資金調達を行い、事業拡大を進めています (プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES) (プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES)。

私はどうするか。

私の今後のビジョンについてお話しします。私が目指しているのは、日本の中小企業が直面する事業継承の問題を解決することですかね。今多くの中小企業が後継者不足に悩んでいますが。これを解決するために、事業継承コンサルティングを提供し適切な後継者を見つけるためのマッチングサービスも提供し、事業継承がスムーズに進むようサポートします。具体的にはM&A(合併・買収)を通じて事業を引き継ぐ手段になるのかとおもうのですが、MAって、現状結構ハードルが高いのですが、もっとポピュラーに出来ないかなって。

まだまだフワッとしますけど。

ひさはち

コメント